Dans le courant commun

J’ai été plus influencé par le cinéma, la philosophie, le rock et dans une moindre mesure la littérature, que par les arts plastiques proprement dits. J’allais au cinéma beaucoup plus facilement que dans les musées ou les centres d’art. Comment dire ?, c’était comme aller prendre un café. Les musées m’apparaissaient un peu comme des temples ou des divinités étaient installées et les gens allaient défiler au milieu de ces divinités, il y avait quelque chose de sacralisé qui n’existait pas du tout au cinéma. Je me rappelle que dans certaines salles un peu rudimentaires et situées en sous-sol, pendant le film on entendait le bruit du métro. Le métro, la foule, les cafés, les machines et le cinéma c’était la même chose, le même monde, et ce monde se trouvait projeté sur l’écran, c’était comme une sorte de passage incroyable, la porte des étoiles si vous voulez… Le cinéma, ce n’était pas le white-cube, juste le contraire : la dark-room ! L'univers pouvait passer à travers les images qui y étaient projetées. Plus le pandémonium de notre monde s’inscrivait visuellement dans les images ou les films, plus ces images me touchaient. Ces films coexistaient dans un espace en quelque sorte non-historique et me proposaient précisément une promesse du monde renouvelée. C’était la même chose, la même promesse que j’attendais (et attend toujours) des photographies. Je ne suis pas disons un cinéphile, c’est seulement qu’il y a des voyages dont on ne se remet pas.

Ce qui m’intéressait avec la photographie, et qui m’intéresse toujours, c’est là un point qui n’a pas changé au fil des années, c’est donc ce que André Bazin appelait en utilisant une métaphore textile, « la robe sans couture du réel ». Il y avait, il y a un projet photographique qui traverse le cinéma. Plus d’un siècle pour que « la robe sans couture du réel » donne lieu à une certaine philosophie de l’impureté, que ce qui s’inscrit dans le champ et coexiste à côté, au même titre et en même temps que les humains, relève et participe d’une solidarité fondamentale qui reste à voir, à montrer, à rêver ou à cauchemarder.

C’est sûr, avec des robes sans coutures et des dark-room, vous n’allez pas jouer les chasseurs de têtes chez Goldman Sachs.

Bref, figurer le tissu de notre monde au même titre que les humains qui l’habitent, un tissu que la lumière ne pouvait pas ne pas éclairer en même temps que les acteurs qui y vivent. Un verre posé sur une table, un parapluie sur une table de dissection, pouvait prendre une importance considérable, au point que certaines hierarchies traditionnellement attachées à la représentation humaine pouvaient parfois s’en trouver bousculées. Cette coexistence sans cesse rejouée, ces attaches, ces liens entre les humains et leur environnement au sens large, la photographie et le cinéma ont permis de les figurer avec une grande richesse au cours des 19ème et 20ème siècles, et ce sont ces relations, ces coexistences qui m’intéressent moi aussi à ma manière. C’est la perception que j’en donne d’un travail à un autre qui change, à travers les transformations que les images permettent d’adopter ou d’opérer. Les "effets de réel " ou de fiction qui peuvent advenir dépendent de la logique de ces relations et de ces transformations.

"Maîtriser son sujet", voilà bien une triste assertion. S’il en était ainsi j’arrêterai probablement de trouver le désir et l’intérêt de continuer. J'aime au contraire être dépassé par mon « sujet », et la manière de se situer se joue toujours au cours d’une pratique incertaine. C’est en recommençant, en multipliant les entrées, en reparcourant les lieux et en répétant les rencontres au cours d’un voyage sur place, que les images pouvaient advenir. Si les choix et les opérations par lesquels une image nous arrive ne sont pas forcément perceptibles ou immédiatement saisissables, les différents temps et niveaux de regard qu’elle implique, et qui influent les uns sur les autres, jouent évidemment un rôle crucial. A cet égard, rien de moins instantané qu’une photographie.

Ces voyages sur place ou ces explorations concernaient plutôt les abords d’une zone commerciale ou d’un aéroport que le jardin du Luxembourg ou les monuments historiques. Comme disait Georges Pérec, « les espaces se sont multipliés, morcelés et diversifiés. Il y en a aujourd’hui de toutes tailles et de toutes sortes, pour tous les usages et toutes les fonctions. Vivre, c’est passer d’un espace à un autre, en essayant le plus possible de ne pas se cogner ».

Dans la deuxième partie du vingtième siècle, la croissance urbaine s’est caractérisée par certaines mutations dans la conception et le mode d'emploi des espaces et des temps. Certains auteurs, comme Michel de Certeau ou Marc Augé, ont tenté d’envisager quelles différences caractérisaient les extensions récentes de la galaxie urbaine. On y trouve certaines distinctions ou oppositions qualitatives entre lieu et espace, lieu et non-lieu. On peut noter que Marc Augé (Non-lieux, 1992) adopte uniquement le point de vue de l’usager ou du passager (en écho à l’expérience baudelairienne et benjaminienne de la métropolis), sans s’intéresser aux nombreux processus qui soutendent la possibilité même de son parcours. Il me semble que ces mutations demanderaient une approche concernant les modes de connexité qui ont largement conditionné la logique des extensions de l’évolution urbaine. Une géographie des continuités et des discontinuités physiques et mentales demande à être développée, mais c’est justement le travail des géographes. Ces questions - à la fois géographiques, anthropologiques et philosophiques - mériteraient d’être abordées plus longuement, mais je ne le ferai pas ici (peut-être ailleurs, plus tard). Mon problème avait d’autres coordonnées puisqu’il était d’abord d’ordre visuel.

Mes parcours aussi étaient différents. Ils différaient de ceux d’un usager, et avaient sans doute plus de points communs avec certaines pages des premiers livres de Le Clézio qu’avec l’expérience des passages parisiens de la Métropolis, ils impliquaient une pratique plus clandestine ou plus détournée de l’espace urbain. Assez souvent, ces parcours empruntaient des segments qui n’étaient pas conçus pour être traversés en marchant, n’étaient pas destinés à être parcourus de cette manière, voire à être occupés par d’autres. Encore une fois, cette exploration consistait souvent à retourner, à tourner plusieurs fois autour des lieux qui m’intéressaient. Les images qui en sortaient n’étaient pas des images faites « en passant », mais impliquaient ces allers-retours, suivant d’autres entrées et cheminements permettant parfois de camper quelques perspectives inattendues. C’est en partie pourquoi certaines peuvent donner le sentiment d’avoir été mises en scène, bien qu’aucune d’entre elles ne le soit au sens où l’on entend habituellement cette expression.

Mais ces affaires de champ, de positionnement, de point de vue, d’inscription, constituent déjà des problèmes de « mise en scène ». L’opposition habituelle entre « direct » et « mise en scène » demeure un peu simpliste car on n’est jamais quitte d’une mise en scène préexistante. Considérer la mise en place d’une action ou d’une situation c’est dès le départ (sa)voir que cette situation s’insère dans le monde et prend son sens par rapport à lui.

Un des films qui avait pour moi le mieux traduit l'évolution que je viens d'évoquer brièvement, c’était Playtime de Jacques Tati. Il avait reconstitué Orly et la Défense à Tativille et le film était sorti en 1968. J’ai toujours aimé le décalage qui semblait exister entre ce film et les évènements au quartier latin – parmi d’autres - que l’on retient généralement de cette année là. Tati nous montrait avec tendresse comment nous allions être dominés au cours des années suivantes. En un sens c'était un film de science-fiction, une science-fiction du présent qu'il a peut été le seul à faire entrer dans le champ de cette manière. Le film a fait un bide et Tati s'était ruiné avec le chantier des décors et le tournage. Il avait saisi et surtout filmé d'une façon magistrale cette mutation que beaucoup d'autres, une trentaine d'années plus tard, constataient dans la prolifération des "non-lieux".

C'est un film que j'ai vu seulement deux ou trois fois, il est difficile de le voir en vidéo pour des raisons évidentes. Mais de jour en jour le monde s’était curieusement mis à ressembler à celui que Tati nous avait projeté. Je voyais Playtime en direct-live dans tous les coins de mégapolis, ça en devenait presque comique.

Rosenbaum semblait s'approcher d'un point intéressant en parlant de Playtime :"It directs us to look around at the world we live in (the one we keep building), then at each other, and to see how funny that relationship is and how many brilliant possibilities we still have in a shopping-mall world that perpetually suggests otherwise; to look and see that there are many possibilities and that the play between them, activated by the dance of our gaze, can become a kind of comic ballet, one that we both observe and perform…”

Cette relation semblait prendre une tournure plus étrange que dans les précédents films de Tati, parce qu’elle reposait sur une déconnexion relative, déjà incarnée par Hulot, mais aussi par la foule de ses semblables plus ou moins égarés dans Tativille.

C’est drôle, semblait nous dire Tati, parce que le monde que vous habitez n’est pas ou n’est plus le vôtre. Ce monde, que vous ne vous êtes pas vraiment construit, qui ne vous appartient pas vraiment, vous devez sans cesse vous y adapter par bribes (que ce soit dans les apprentissages et les usages de l’espace, des techniques, etc), au risque de vous y perdre ou d’en suivre indéfiniment la géométrie, Tati multipliant les signes de désorientation ou de confusion (la séquence de l’ascenceur, le changement de position de l’hôtesse dans le labyrinthe des espaces de bureau, la confusion entre une salle d’hôpital et une salle d’aéroport, la transparence des vitres, le mode d’emploi du panneau de contrôle électrique…). Il n’est pas étonnant que le projet qui devait suivre Playtime – que Tati n’a malheureusement pas pu réaliser - s’intitulait Confusion.

Non que d’anciennes continuités auraient été rompues (comme les modernes pouvaient souvent le penser), mais d’autres continuités sont advenues, qui n’ont pas le même aspect, qui ont parfois pour conséquence de nous faire exister comme par un effet de superposition. Comme si un déplacement discret avait eu lieu, les discontinuités entre les acteurs et le décor étant devenues visibles.

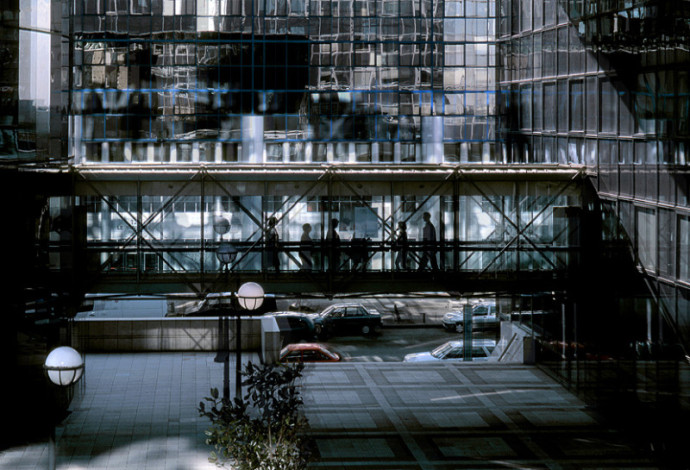

De mon côté, il n’était pas non plus question d’isoler les acteurs du bazar qui les entoure. Je photographiais donc des situations, au sens le plus simple du terme, c'est-à-dire que nous sommes toujours situés. Il fallait inscrire visuellement les gens et le pandémonium dans lequel ils respirent et agissent. Photographier un objet ou quelqu’un sur un fond uniforme par exemple, ça n’aurait eu pour moi aucun sens. Alors ça devenait un problème qui peut se formuler d’une façon simple, si une situation se déroulait sur un parking, et bien il fallait voir aussi le parking, "tout le reste" si l'on peut dire. La difficulté consistait donc à réunir les éléments dans le même champ. Puisque j’essayais de construire une image qui devait coïncidait avec une unité de lieu et de temps, il me fallait réunir ces conditions, et cela représentait une contrainte importante. Quand j’avais le parking, je n’avais pas forcément les acteurs, et vice-versa. Et même lorsque tout le monde avait rendez-vous, la plupart du temps je n’avais pas le bon point de vue, le bon angle, la bonne distance ou bien encore certains obstacles s’interposaient ici et là et je ne voyais plus grand chose. Ce qui explique que je gardais alors très peu d’images.

Mais j’ai autant besoin des acteurs. Généralement, j’ai besoin de passer par des gens, par des autres, pour voir. D’une situation, aussi infime soit-elle, qui me permette de considérer le monde qui l’englobe. C’est dans cette altérité qu’une image trouvait parfois son intérêt, son sens ou sa force. Cela me vient peut-être de mon aliénation cinématographique antérieure : pas un paysage, pas un immeuble, une voiture, une chambre, pas même le goulot d’évacuation d’une baignoire (Psycho), qui n’aient été liés, montés, associés, avec des corps. Comme disait Roberto Rosselini, la difficulté n’est pas de photographier un homme ou une femme, mais de photographier un monde. A l'intérieur de certaines limites, c'est ce que j'essayais de faire.

Cela pouvait parfois passer par la vidéo, par exemple à travers les gestes d'une caissière de supermarché (La pesanteur et la Grâce - 1997), ou des gens perdus dans un centre commercial (Silent Dial - 2002).

La prise en compte de l’environnement comptait donc autant que la scène que j’observais. Vous me direz : est-ce que ce n’est pas toujours le cas ? Et bien, je ne crois pas. On ne perçoit pas forcément ou pas toujours cette relation en tant que telle, c'est-à-dire qu’il y a des images dans lesquelles le centre d’intérêt est effectivement la scène constituée par les acteurs, par les humains, le reste est un fond, un arrière-plan. A la limite, dans un certain nombre de photographies, on pourrait avoir la même scène ailleurs sans que cela affecte profondément l’image et son sens. Progressivement, j’ai cherché à faire en sorte que l’on ne puisse pas, ou difficilement, avoir la même scène ailleurs, dans la mesure ou la configuration de l’espace non seulement déterminait la scène que j’observais, lui donnait en partie son sens ou son intensité, mais constituait en quelque sorte la figure principale, se trouvait être une configuration indissociable de la situation actée par des gens. La situation n’était pas réductible aux interactions avec ou entre les acteurs, il fallait voir toute l’image, tout le bazar, faire en sorte que cette liaison ou cette inscription devienne le sujet même de l’image. Ce n’était pas là un critère absolu mais une orientation, une ligne de recherche qui s’est affirmée au fil du temps.

Dans certaines photographies insérées plus haut, cette liaison des corps avec leur environnement n’apparaît pas de façon explicite, ne se présente pas forcément, en tant que telle, comme visible. Cette fille sortie quelques minutes fumer une cigarette (Untitled – 1995), dont on peut penser qu’il s’agit d’une employée faisant une pause, pourrait aussi bien – photographiquement parlant - se trouver ailleurs. On ne sait pas ce qu’elle regarde, mais elle se trouve liée à une activité située hors-champ, dont aucun élément ne permet de déterminer précisément la nature. Un journal abandonné sur la rembarde, un panneau d’affichage éteint, et le dos d’un passant sur le point de sortir du cadre, pourraient aussi bien ne pas se trouver dans le champ sans que cela change vraiment la teneur de cette situation. Le passant, la cigarette et le journal, nous voilà dans le quotidien le plus banal. Bien que ces éléments prennent une place importante dans l’image, aucun rappport ne s’établit entre eux, le mouvement du passant et le regard de la fille s’orientent même dans des directions opposées. Ils coexistent indépendamment, se présentent comme des contiguités neutres.

Le passant sortira immédiatement du champ, la fille disparaitra dans deux minutes après avoir fini sa cigarette, le journal restera peut-être encore quelques heures sur la rembarde et il n’y aura plus que cette légère progression dans l’ombre de ce fragment d’espace qui se présente comme un passage, une transition. La figure principale s’est postée là où personne ne passe, légèrement en retrait de la circulation. Au temps de pause qu’elle prend s’associe une position spatiale ad hoc, c’est simplement cela qui m’intéressait ici.

D’une façon plus générale, la photographie nous suggère et nous montre l’indépendance des évènements contemporains (bien d’autres images, et plus parlantes, permettraient d’illustrer ce point). En rendant visible ou explicites de telles contiguités, celle-ci a modifié notre perception du monde.

Ces contiguités apparaissent souvent d’une façon moins affirmée au cinéma, d’abord parce que les images se substituent les unes et aux autres, que nous n’avons guère le temps de les examiner, et que ces contiguités peuvent être discrètes, s’incrire dans le champ sans crier gare. Bien sûr le cinéma les organise dans le temps, à travers le montage et le récit permettant de relier un plan ou une séquence à une autre.

Comme je le disais ailleurs (cf la rubrique Japan), il est plutôt question ici de figuration que de narration, plutôt d’un évènement que d’une histoire, d’une carte que d’un récit, plutôt d’Opsis que de Muthos. Ce n’est pas là de la dialectique mais deux différents modes de perception, indissociables, renvoyant constamment l’un à l’autre. On sera plus précis en reprenant les notions proposées par Whitehead : l’immédiateté de présentation et la causalité efficiente. Pour faire court, immédiateté et causalité. Le terme de « présentation » peut renvoyer parmi d’autres choses à ce que je viens de dire des contiguités s’inscrivant simultanément dans le champ photographique. L’adjectif « efficiente » associé au concept de causalité indique l’immanence du passé dans le présent, il renvoie ainsi à une perception non-sensible qui est la plus primitive. Le point important, c’est que ces deux modes peuvent être pris en compte, s'engager ou s'organiser d'une manière plus ou moins asymétrique. J'ai aimé le cinéma surtout à travers ses possibilités de figuration. Comme disait Godard, on a tout oublié de l'histoire ou presque, mais on se rappelle d'un plan sur un verre de lait, d'une image d'un château d'eau dans le paysage, d'herbes folles caressées par le vent !, d'un collier de perles qui éclate sur le sol, d'un travelling en tramway... Il m'arrive souvent, pendant la vision d'un film, d'en oublier le récit et de ne m’intéresser qu’à l’intensité figurale des plans, bien que celle-ci soit généralement liée au récit en question.

Ici, il me faut encore évoquer Playtime, film qui inventait presque à lui seul la possibilité d’un autre cinéma. Il y a un récit sinueux dans Playtime dont il ne s’agit pas de sous-évaluer l’importance, mais celui-ci se trouve adapté à la logique d’un projet entièrement orienté vers l’immédiateté de présentation, dans lequel la distribution visuelle d’une diversité d’éléments s’opère autant que possible dans le même champ (d’où le format du 70mm choisi par Tati). Une telle quantification des éléments dans l’espace du plan s’avère plus proche d'une trame visuelle autorisée par l’enregistrement photographique que des hiérarchies dominantes imposées par la structuration du récit cinématographique. Le caractère co-extensif du champ visuel avec la continuité du tissu de l’univers représente bien sûr aussi un enjeu cinématographique, mais celui-ci est rarement poussé assez loin. Si l'on souhaite élargir le champ, on obtiendra la plupart du temps quelques inserts de quelques secondes. Pour des tas de raisons, il ne s'agit pas de paumer les personnages et le spectateur en cours de route. La distribution des composantes visuelles, contrainte et souvent imposée par les nécessités du récit, fait du cinéma une machine qui tend à éluder plus ou moins la présentation immédiate de telles continuités. Généralement, le mode de la causalité domine l’autre. Tati faisait le contraire : c'était à nous d'aller chercher ce qu'il avait inscrit dans le plan.

Comme le résumait Serge Daney, « l’individu est peut-être né le jour où, pour tirer son portrait, il était devenu inévitable de tirer aussi celui de son environnement immédiat : une table, une chaise, des fleurs, un paysage. Immortalisation clandestine, à côté de l’objet visé, des « détails » que la lumière ne pouvait pas ne pas éclairer ni l’émulsion retenir. Cela n’a pas dû être sans mal ni résistance, si l’on en juge par la façon dont la photo d’identité a continué à se faire sur fond blanc ou sur draperie de Photomaton. Comme si l’imagerie ne voulait pas perdre ses droits à nous représenter. C’est cette solidarité à moitiés vue, à moitié voulue, entre nos corps et ce qui les bordait qui a fait la grandeur du cinéma, c'est-à-dire son impureté. C’est le sens de « la robe sans couture du réel » dont parlait Bazin : refus de couper l’humain de son environnement d’espace et de temps. Le retour du visuel (de l'imagerie, de la pub et de la com) correspond au moment où, à l’individu émancipé et atomisé, correspondent des modes de figuration isolants et purs. A savoir le dessin, le story-board, le prélèvement chirurgical, la pureté iconique, l’objet-sujet à exhiber seul, débarrassé de ses « objets transitionnels ».

On manque probablement quelque chose d’essentiel à notre histoire récente des images si l’on s’en tient aux stupidités qui se limitent à conférer à la photographie la simple fonction de reproduire le réel, comme on l’a malheureusement trop souvent entendu. Comme toute technique d’enregistrement – et le 19ème siècle en a inventé une foule – celle-ci permet de rendre visible des continuités physiques que nous ne pouvions pas percevoir, ou pas vraiment, ou pas assez, ou pas « comme ça ». Encore une fois, les deux modes sont indissociables, on peut très bien considérer chaque plan comme une coupure dans la continuité du tissu profilmique, et il y a évidemment un projet photographique qui traverse l’ensemble du cinéma, mais il a pris chez Tati – et prenait déjà chez Buster Keaton et plus généralement à travers les aventures du cinéma burlesque qui précédèrent la domination du « cinéma parlant », une dimension tout à fait originale.

Ce que je viens de dire est schématique, je souhaite surtout suggérer en quoi Playtime, d’après les deux modes de perception que je viens brièvement d’aborder, m’apparaissait aussi proche (sinon plus) de la photographie que du cinéma. Un tel film actualisait une possibilité cinématographique qui prenait tout son sens, son intérêt et son originalité de la capacité de la photographie – assez largement éludée au cinéma - à faire exister le maximum d’éléments dans le même champ (une bonne partie de ce que je dis dans cette rubrique peut se résumer à ces quatres mots).

Finalement, ce qui se présente plus ou moins comme une évidence pour un certain nombre de praticiens de la photographie est en fait le moins évident ou le plus difficile des problèmes pour un cinéaste. Car cela peut impliquer de refaire le monde. Il a fallu des années à Tati afin de parvenir à reconstituer la scène qu'il désirait filmer, le chantier est devenu un gouffre, il s’est ruiné en cours de route afin de nous ouvrir ce qu’il appellait des baies (et non pas des fenêtres) sur le monde en mutation dans lequel il vivait.

Comment ne pas prêter attention à cela, comment continuer à regarder sans voir ces rangées de dizaines de taxi, ce pont d’autoroute, ces tas de détritus, ces traces d'avion ou aussi bien cette prolifération des inscriptions et des signes du labyrinthe (Silent Dial, vidéo), alors que c’est par le même processus de prolifération que nous en arrivions au réchauffement planétaire, au protocole de Kyoto, aux problèmes éthiques posés par les biotechnologies et aux débats sur les OGM ?! Le grand bazar du monde que nous construisons ne cesse d’augmenter, de se densifier et de se ramifier à toutes les échelles. C’est là bien sûr une situation qui dépasse mon propre travail, j’ai seulement trouvé, avec la photographie et le cinéma, une certaine écologie du regard, si l’on peut dire.

Correspondances chromatiques à tous les étages : gris anthracite du sol, des costumes, et des façades opaques des buildings, comme une sorte de mimétisme. La transparence du verre dont on nous rabat les oreilles en architecture ne sert souvent qu’une esthétique de l’opacité. Le caractère monochrome de certaines images peut donner l’impression d’un noir et blanc en couleurs. Mais le noir et blanc ne pourrait transmettre cette dominante légèrement bleutée que prennent le verre et le béton dans l’ombre.

Ce que je tendais à montrer alors, aussi bien en vidéo qu’en photographie, c’était un monde encombré, saturé. Cela ne signifie pas que le regard se trouvait enfermé dans l’espace du plan, au contraire il s’agissait en même temps de ménager l’espace d’une circulation du regard à l’intérieur de l’image. Cette circulation se prolongeait en quelque sorte du fait que les acteurs n’étaient pas censés se trouver là pour moi, ou pour la caméra.

Il s’agissait autant de regarder à côté que là où nous sommes déjà canalisés, déjà pris, dans nos emplois du temps et de l’espace plus ou moins quadrillés, avec leurs seuils bien marqués et leurs passages obligés. Plutôt que l’usage ou le trajet programmé du passager, que la salle d’embarquement, les guichets ou la piste de décollage, ce sont des chauffeurs de taxi qui jouent aux échecs chinois sur un parking situé au niveau inférieur. Prendre en compte une autre scène ou situation, un autre usage ou encore un autre temps.

J'ai toujours aimé la liberté permise par la pratique de la photographie. Je fantasmais rarement sur la possibilité du cinéma, étant incapable de me résoudre à me servir d'une caméra une fois tous les quatre ans, de devoir écrire, prévoir et organiser trop de choses à l'avance. Je ne sais pas bien ce que je vais faire ou ce que je vais voir, les choses viennent toujours en cours de route.