Apparences et réalité

L'usage courant consiste à mettre sous tension les "apparences et la réalité" comme deux catégories distinctes. La "réalité" possède des apparences, mais ne s'y réduit pas. Les apparences renvoient simplement à ce que nous percevons immédiatement de la réalité, mais ne permettent pas d'accéder à - ou d'identifier ce qu'est, cette réalité. La réalité se situe définitivement au delà des apparences, au delà de ce qui nous est accessible par la perception sensible. Rencontre éternellement ajournée ou manquée, le réel se dérobe à nos préhensions multi-sensorielles, un peu comme de l'eau qui nous file entre les doigts.

Difficile de réfuter une pensée aussi sage, et de toute façon, ce n'est pas mon intention, qui est plutôt d'en montrer la limite, en partant du présupposé dont elle tire - si j'ose dire - son apparente efficacité. Et qui réside dans la réduction si fréquente de la perception à la perception sensible. En effet, le pragmatisme de bon sens dont cette opposition semble procéder fait l'impasse sur un vaste continent de perception non-sensible, sans lequel la perception sensible ne pourrait pas se déployer, et qui est celui de la causalité.

La question des apparences demande d'abord à être posée en rapport à une approche élargie de la perception, non à la réalité (ou en rapport à la réalité de la perception, pas de la réalité de la réalité). L'expression "apparences et réalité" traduit malheureusement la persistance d'un problème mal posé : plutôt que de mettre en perspective ou en rapport ces deux modes de perception, et de voir comment ils nous permettent d'accéder à la réalité (quelle que soit la réalité en question), contribuant à organiser de manières diverses toutes nos représentations, on isole arbitrairement celui de la perception sensible et on lui colle gentiment la réalité en face. Ce dernier mode a été victime de son succès - la majorité des égarements dans le domaine des apparences - qui ont participé depuis longtemps à leur dévaluation (Platon en tête) - relèvent de cette logique d'ablation.

Quant à la division entre des "qualités premières" (ce dont le monde est fait) et des "qualités secondes" (celui de nos perceptions) qui a enfoncé le clou du modernisme, elle a été à la source des malentendus les plus divers. Ses conséquences furent immenses, une telle division a en partie déterminé notre histoire.

On reproche parfois aux autres de ré-ouvrir des portes ouvertes, mais je ne trouve pas inutile de se livrer à ce genre d'exercice. J'essaierai donc de montrer brièvement comment ces deux modes de perception sont constamment enchâssés l'un dans l'autre, et en quoi consiste la possibilité de cette expérience banale si intéressante - caractérisée - si l'on souhaite conserver l'expression consacrée - par une divergence relative entre les apparences et la réalité.

Première porte ouverte : l'immédiateté

Le sens commun m'indique que le domaine des apparences est constitué par ce qui se trouve accessible à ma perception sensible immédiate. Ce que je peut voir, ce que je peux entendre, toucher, etc, la part de la bonne vieille réalité qui s'étend autour de moi et que mes sens me permette de saisir immédiatement. Bien sûr, des tas de choses ne me sont pas accessibles de cette façon. La table sur laquelle repose mon clavier se compose - d'après ce que nous a appris la physique - de milliards de milliards d'atomes en intéraction les uns avec les autres, qui sont eux-mêmes composés d'autres entités. Ces composantes font partie de la réalité, mais ce monde microscopique ne fait pas pour moi partie du monde des apparences, il demeure inaccessible à ma perception sensible immédiate. Remarquons qu'il ne s'oppose en aucune manière aux apparences données à ma perception sensible, mais il est trop lointain. On pourrait prendre de nombreux exemples tirés des pratiques scientifiques, afin de montrer comment ce monde lointain peut en partie nous devenir accessible sur le mode de l'immédiateté (ou des apparences).

Bien sûr, ce n'est pas seulement à l'aide de la perception sensible que nous nous débrouillons dans le monde. Réduire - comme on l'a souvent fait - la perception à la perception sensible, a été un autre malentendu. Pourtant, image et langage co-évoluent dans le meilleur des mondes sensible et non-sensible depuis... Mais, je crois qu'on est déjà arrivés à la deuxième porte ouverte. Celle de la causalité, donc. Il fait beaucoup plus sombre ici, et on dirait qu'elle débouche sur un dédale sans fin, tout aussi obscur.

Deuxième porte ouverte : la causalité

Je suis en train de résumer - en simplifiant - une théorie d'Alfred North Whitehead - que je n'oserais pas laisser dormir trop longtemps. Il appellait ce mode de perception non-sensible "causal efficacy" (qu'on traduit parfois par "efficacité causale", parfois par "causalité efficiente"). Ce n'est pas compliqué : la causalité renvoie à l'immanence du passé dans le présent, c'est fondamentalement une historicité ou un facteur de continuité, le mode par lequel le présent hérite du passé. Ou encore la manière dont le passé se trouve objectivé dans le présent. Aucune occasion d'expérience - quelque soit sa nature - ne peut être déconnectée de ce deuxième mode. « Il nous est impossible de discerner une perception sensible nettement définie qui ne soit attachée qu’au fait présent. » (cette pensée était présente chez Hume). Il existe également une immanence du futur dans le présent, qui n’est évidemment pas du même type que celle du passé (je n'aborderai pas ce point).

D'un point de vue disons plus physiologique, la causalité efficiente renvoie au fonctionnement préalable du corps, du corps en tant que donné, mais un donné flou, obscur, vague, inapparent de la perception, sur lequel se détache le mode perceptif de l’immédiateté. Nous avons souvent isolé ce qui était un effet saillant d’un océan de processus qui en constituait l’assise. Les évènements conscients, la conscience elle-même changeante, apparaissent comme des vagues à la surface de cet océan. Et on peut très bien naviguer à la surface des océans sans trop se préoccuper des puissants courants qui animent les fonds marins.

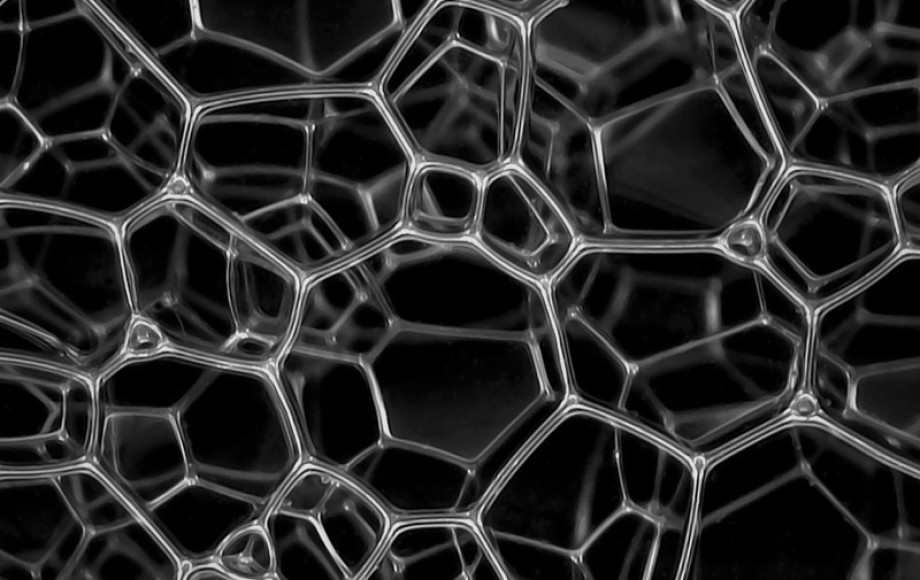

C'est une porte ouverte tellement énorme qu'on peut s'étonner que la perception ait si souvent été réduite à la seule perception sensible. Mais c'est justement une des principales caractéristiques du mode de l'immédiateté que de se détacher sur le fond vague et indistinct du corps et de l'épaisseur de l'histoire. Certains types de faux paradoxes - comme par exemple la boucle causale liée à l'antériorité de l'oeuf ou de la poule - viennent de ce que nous nous amusons à considérer une situation en la détachant du très long processus historique et évolutif qui la soutend. Nous pouvons abstraire une situation quelconque de la longue chaîne des évènements où elle s'insère, d'autant plus facilement que celle-ci n'est pas apparente. Nous isolons en quelque sorte des percepts purs, déconnectés de l'épaisse chaîne causale dans laquelle ils prennent place. Ils se présentent comme des effets de surface, le mode de l'immédiateté qui est celui de la perception sensible est attaché à une appréhension des surfaces. Mais ne dévalorisons pas ce mode comme cela nous arrive parfois, n'accusons surtout pas les apparences ou les surfaces de je ne sais quelle incapacité congénitale, car celles-ci se trouvent impliquées dans des logiques d'intéraction dont la richesse et la complexité sont inouïes.

Bref, l’immédiateté de présentation représente seulement la partie émergée de l’iceberg, le mode le plus sophistiqué, la surface sensible de la perception. La perception non-sensible - ou le mode de la causalité - constitue l’avant-plan et l’arrière plan liés à la perception sensible, sans lesquels celle-ci ne pourrait pas se déployer.

Troisième porte ouverte : association et dissociation relative des deux modes

Ces deux modes de perception sont constamment imbriqués l'un dans l'autre, au point qu'il est parfois difficile de délimiter les vibrations rapides qui permettent de passer de l'un à l'autre, les relient et les maintiennent ensemble.

Mais ils demeurent saisissables. La question des intéractions entre une image et sa légende (ou le texte qui lui est associé), attachées au contexte élargi dans lequel celles-ci prennent place, fournit un bon exemple de l'association de ces deux modes. Quand nous passons de l'examen d'une image au texte, et au contexte élargi, nous passons d'un mode à l'autre. Précisons : le texte et/ou la légende d'une photographie font partie du monde visible - en tant que phrases écrites visibles, ils font partie de la perception sensible. Mais c'est leur lecture qui permet d'avoir accès à certaines informations qui entrent dans un rapport de causalité avec l'image. Il suffit d'imaginer que le texte ou la légende sont écrits dans une langue que nous ne comprenons pas, et c'est alors la chaîne des causalités qui contribue à organiser les représentations qui nous échappe.

L'expérience d'un film, d'une autre manière, consiste en un jeu de passe-passe permanent entre ces deux modes - on baigne à la fois dans l'immédiateté de la perception sensible et dans les chaînes causales qui attachent et organisent les représentations entre elles. Cela permet de comprendre aisément pourquoi le cinéma ne cesse pas d'adapter des récits littéraires à ses propres coordonnées. Une limite des analyses qui tentaient de réduire le cinéma à un système linguistique résidait dans le fait que celles-ci avaient tendance à diluer la place du premier mode qui joue pourtant un rôle si crucial dans l'expérience d'un film.

Au passage, on peut noter que les traces relevées dans les grottes ornées associaient des images avec des symboles abstraits dont le sens demeure malheureusement incompréhensible.

Ensuite, nous faisons des expériences plus ou moins marquées par les dimensions de l'immédiateté et de la causalité. La fiction littéraire fait appel à une organisation complexe de la causalité, qui se trouvait théorisée dans la théorie du mythos et de la de poiésis d'Aristote (1).

Avec la musique - et bien qu'elle ne soit pas forcément liée à un récit (comme c'est le cas avec les chansons, l'opéra, ou toutes sortes de productions audio-visuelles), il existe aussi une certaine forme de causalité, mais elle s'affirme d'une façon beaucoup plus vague, et peut être totalement dénuée de motif. En un sens, dans sa dématérialisation, la musique semble plus proche du corps, impliquant une perception vague qui renvoie à celle du corps dans son ensemble et des intensités liées à la perception immédiate d'agencements sonores particuliers (je reviendrai peut-être à une autre occasion sur la dimension sonore attachée à l'image visuelle).

La divergence entre les apparences et la réalité renvoie à la coexistence permanente de ces deux modes de perception, et dépend, selon les circonstances, de leur désamorçage relatif l'un par rapport à l'autre, ou d'un rapport plus distendu entre eux. C'est par un désentrelacement relatif entre les deux modes que les apparences peuvent se distinguer - à la lettre - et diverger de la réalité. C'est lorsque nous perdons la causalité que la réalité s'affirme sur le mode de l'immédiateté ou des apparences. Cette expérience de la relativité des deux modes n'est pas difficile pour nous, car - comme on l'a déjà noté - le mode de l'immédiateté se présente avec beaucoup d'évidence, beaucoup de distinction (au sens visuel du terme), il se détache de la réalité, alors que le mode de la causalité demeure vague, obscur, et que nous sommes souvent incapables de retracer précisément l'enchaînement des évènements que nous observons. Mais la plupart du temps dans notre expérience ces deux modes se fondent, au même titre que les apparences et la réalité se fondent dans un seul et même continuum. Comme s'ils étaient attachés par une corde dont la tension pourrait augmenter ou diminuer à loisir, laissant éventuellement chaque mode flotter plus ou moins à sa guise, mais sans qu'ils soient jamais détachés l'un de l'autre (2).

Donc, quand on parle des apparences, on se réfère implicitement au mode de l'immédiateté, à la réalité ramenée à la surface de la perception, sans nécessairement faire appel aux chaînes causales qui ont largement contribué à déterminer et à organiser la réalité en question. Encore une fois, le mode de l'immédiateté concerne l'ensemble de nos perceptions sensorielles. Je peux sentir que quelque chose est en train de brûler sans voir de fumée, ou sans entendre de crépitements, etc. La plupart du temps, ces types d'immédiateté s'associent d'une façon si efficace qu'ils constituent une sorte de trame perceptive (auditive, visuelle, etc), de nuage perceptif plus ou moins indistinct.

Il y a quelques jours, juste avant de bifurquer dans une rue, j'entendis des sons (qui provenaient de cette rue) que j'attribuais automatiquement au déplacement d'une moto. Sans y prêter une attention particulière, vérification quasi-automatique qu'un engin trop pressé ne déboule au moment où je m'y engagerai (il faut préciser que c'était une rue assez étroite et dépourvue de trottoirs). Au moment de m'y engager, je me rendis compte qu'il s'agissait d'un employé municipal tirant une poubelle derrière lui. Le revêtement de cette rue n'était pas non plus très habituel - il s'agissait d'une couche de ciment plein de cailloux qui s'éffritait de jour en jour, et qui avait été déposée environ un an auparavant afin de faciliter l'accès à des machines de chantier.

On pourrait penser - d'après ce genre d'expérience - que "les apparence sont trompeuses", puisque j'entendais un bruit qui ne correspondait pas à la réalité de la situation. Mais cette expérience dépendait plutôt du fait d'avoir associé ou attribué automatiquement à l'immédiateté de ma perception auditive une origine ou une cause qui n'était pas la bonne. A une certaine distance, les apparences sonores que je percevais n'étaient pas trompeuses en-elles mêmes, mais seulement mal interprétées. Cette expérience supposait un "délai" entre l'immédiateté de ma perception auditive et visuelle, sans lequel je n'aurais jamais été surpris de constater qu'il s'agissait d'autre chose. Pendant quelques secondes, je n'avais pas accès visuellement à une situation que j'ai pu ensuite identifier immédiatement.

Quatrième porte ouverte : les deux principaux types de causalité

La causalité renvoie-t-elle également à plusieurs modalités ? Oui, bien que celles-ci paraissent moins nombreuses que les modalités d'immédiateté qui correspondent à nos cinq sens. Peut-être y-en-a-t-il d'autres, je n'en sais rien. Ces deux types de causalité renvoient à la distinction entre causes efficientes et causes finales (c'est pourquoi, par souci de simplicité, j'avais volontairement omis d'ajouter "efficiente" à "causalité"). Il s'agit de la distinction classique entre les moyens et les fins. Ces deux types de causalité ne sont pas non plus dissociables, ils renvoient toujours l'un à l'autre, mais il est pratique de les distinguer pour les besoins de l'analyse.

Les causes finales renvoient aux intentions des acteurs, à leurs buts, à une visée subjective. Et d'une façon générale, "la finalité de l'expérience, c'est le feeling", comme disait Whitehead. La visée subjective ou les buts que nous poursuivons concernent disons différents types de satisfaction. Comme par exemple - pour le dire trivialement - le genre de satisfaction qu'on peut éprouver lorsqu'une fiction nous explose les neurones. Personnellement, je me suis toujours méfié des théories qui mettaient à distance les expériences que nous souhaitons faire ou recherchons, et le but visé - pas forcément atteint mais visé - lié à ces expériences. Pourquoi absorbons nous autant de fictions ? Pourquoi préférons nous - généralement - nous plonger dans des fictions plutôt que dans des descriptions scientifiques ? Pourquoi désirons nous en prendre plein les mirettes ? Pourquoi des effets visuels et sonores toujours plus poussés, si ce n'est parce que la finalité de l'expérience, c'est le feeling ?

Alors bien sûr, il faut dire tout de suite qu'il y a des agencements forts divers, des économies et des politiques du feeling, tout ça est très important, mais c'est une histoire que je ne questionne pas ici, étant situé à l'étage d'en dessous. Les intentions des acteurs jouent bien sûr un rôle crucial dans les manières diverses dont nous investissons le domaine des apparences.

Passons très rapidement au mode des causes efficientes. Ce deuxième type de causalité se trouve toujours imbriqué avec celui des intentions, mais dans son fonctionnement les intentions sont intégrées comme une donnée plus ou moins implicite qui ne suffit évidemment pas à le décrire. Alors que la question des causes finales renvoie à un "pourquoi", "dans quel but", etc, celle des causes efficientes renvoie plutôt à un "comment", "de quelle manière", "dans quelles circonstances"...

Si la lumière (et une foule d'autres éléments) permet d'enregistrer des images (le moyen), le but attaché à la fabrication de ces images et pris en compte dans leur réception peut être très différent.

Cinquième porte ouverte : la question des propriétés

Débat classique et fréquent, division habituelle entre deux camps. Pour le premier camp, un chou est un chou, il possède des propriétés intrinsèques irréductibles, que ne possèdent pas, par exemple, les concombres. Pour le second, un chou n'exprime pas les mêmes propriétés selon les intéractions dans lesquelles il se trouve pris. Soit le dilemme suivant : la Joconde est-il un tableau intrinsèquement et définitivement génial, ou bien le trajet contingent de son histoire et de ses intéractions avec le public au fil des siècles (presque impossible à retracer) y joue-t-il un rôle plus important ? Faut-il absolument choisir son camp ou bien plutôt adopter une position intermédiaire ?

Une question qui a beaucoup préoccupé les modernes était celle de la spécificité du médium (de la photographie, vis à vis du cinéma, ou de la peinture, ou d'autre chose). A mon avis, le problème majeur rencontré par cette approche vient du fait qu'elle prétendait définir des propriétés intrinsèques, au lieu de s'intéresser à une logique des relations, qui seule permet de comprendre la pluralité des modes d'existence des images (ou la pluralité de nos usages). Le fait que des photographies puissent aussi bien occuper la niche de la fiction, de l'illustration, du document, ou encore du mensonge, ne semblait pas poser de problème, les images étaient toutes occupées à respecter sagement leurs caractéristiques intrinsèques ! Mais la vie des images se révèle sous un jour tout à fait différent. En réalité, les propriétés des images (et d'ailleurs de quoi que ce soit d'autre) ne "parlent" pas, ne s'expriment pas par elles-mêmes, mais sont exemplifiées à travers les intéractions que nous construisons et que nous entretenons avec elles. L'analyse de ces logiques d'intéraction - et plus précisément des règles d'intéraction particulières - qui à la fois autorisent la formation d'un champ et délimitent ses frontières (des règles du jeu en quelque sorte) - permettrait peut être de rendre aux images ce qu'une certaine pensée de la spécificité leur a enlevé. Il est évident que la différence entre des fictions et des documents ne relève pas de propriétés intrinsèques (ou d'une essence), mais dépend de la logique des relations que nous établissons avec des représentations qui peuvent être issues des mêmes procédures techniques (comme la photo et le cinéma). Si je ne me trompe pas trop, on appelle ces logiques de relations particulières des constructions culturelles.

Aucune différence fondamentale ne distingue une image scientifique, prise en elle-même, d'une image de fiction, ou un récit factuel d'un récit de fiction. C'est en rattachant ces images ou ces récits à des visées et à des stratégies particulières - qui peuvent bien être tout à fait divergentes (elles aussi) - que nous établissons nos relations avec elles et leurs rapports éventuels avec la réalité. Toutes les images, quelles qu'elles soient, ou quels que soient les processus dans lesquels elles peuvent être engagées, relèvent du domaine des apparences, ou appartiennent au domaine des apparences. C'est la manière d'investir ce domaine des apparences, de le rattacher à la causalité (celle des causes finales - les intentions - et des causes efficientes - les procédures engagées), qui permet de caractériser à la fois leurs usages et leurs relations à la réalité.

On a souvent insisté - à juste titre - sur les polarités extrêmes que constituent d'un côté des fictions artistiques et de l'autre des descriptions scientifiques. Mais cette opposition traduit mal la réalité plus chatoyante de nos usages. Puisque nous ne recherchons pas le même but, ou n'avons pas les mêmes intentions, il ne peut pas être question de placer les premières sous le régime de la vérité et de la fausseté, régime sous lequel sont censées se placer les secondes. Rabattre sur la fiction artistique des critères de vérité et de fausseté présente le risque de manquer la cible, ou pire, de se tromper de cible. Et inversement, si des hypothèses scientifiques peuvent prendre l'apparence d'une fiction, elles se situent pourtant hors du jeu ou du terrain de la fiction.

On peut donc souscrire sans réserve à l'analyse de Jean-Marie Schaeffer (1999), lorsqu'il écrit que "toute conception de la fiction qui se borne à la définir en termes de semblant, de simulacre, est dans l'incapacité de rendre compte de la différence fondamentale qu'il y a entre mentir et inventer une fable, entre usurper l'identité d'une autre personne et incarner un personnage, entre trafiquer une photographie de presse et élaborer un photomontage..., bref, entre la feintise manipulatrice et la feintise partagée."

Cela dit, même si on trouve chez Jean-Marie Schaeffer cette distinction entre les deux modes, puisqu'il identifie des processus imitatifs de surface, celle-ci n'est pas vraiment problématisée du point de vue de la fabrication et de la réception de nos représentations, ou concernant la manière dont les deux modes sont constamment mis en jeu et investissent à des degrés divers toutes nos représentations. L'analyse de Jean-Marie Schaeffer me semble tout à fait exemplaire, mon intention n'est pas du tout de la critiquer ici. Mais une reconnaissance plus explicite de ces deux modes et du caractère variable de leur distribution permet de préciser cette analyse, ou certains aspects de la description qu'on peut faire des processus engagés dans l'expérience d'une fiction ou d'autres représentations. Puisque ce sont les deals que nous passons avec les autres vis à vis des deux modes qui fournissent les règles d'intéraction, et définissent leur mode d'existence.

________________________________________________________________________________________________

NOTES

1 - Malgré la profusion des commentaires sur Aristote - dont je ne suis pas du tout un spécialiste - proposons tout de même une hypothèse simple concernant la tension entre littérature et spectacle qui ne cessait pas de chiffoner Aristote dans la Poétique - tension qui a été soulignée par Dupont-Roc et Lallot. Il semble évident que la préoccupation principale d'Aristote concernait l'organisation et la réception du récit littéraire. Or celui-ci fonctionne essentiellement sur le mode de la causalité. Le mode de l'immédiateté pouvait donc apparaître comme secondaire et non-nécessaire aux yeux d'Aristote. Un spectacle ou une représentation théâtrale, en donnant au mode de l'immédiateté une plus grande importance, trahissait en quelque sorte l'expérience du récit permise par la lecture. De la même façon qu'un critique peut déplorer qu'un roman ait pu faire l'objet d'une adaptation cinématographique, devenu un spectacle trahissant l'expérience initiale. C'est un symptôme fréquent dû au fait que le mode principal ou dominant de perception dont ces expériences relèvent n'est pas du même ordre (c'est pourquoi la question de l'adaptation au sens d'une soi-disant fidélité à l'expérience du récit littéraire paraît plutôt hors de propos). Mais la question est complexe, car le cinéma fournit lui aussi - selon ses propres coordonnées - les conditions d'une autre domination de la causalité sur l'immédiateté de présentation. C'est un aspect que j'ai pu évoquer dans la rubrique "photographies 90's", en parlant de Playtime de Jacques Tati.

2 - Certaines représentations dites "auto-référentielles", renvoient à des conventions partagées, comme le calendrier ou la monnaie (cf François Flahaut, 2005), ne se réfèrant pas à une réalité indépendante perceptible. Ce sont essentiellement des représentations fondées sur le mode de la causalité. Hier c'était le 25 janvier, demain ce sera le 26, et ainsi de suite. Encore une fois, avant de devenir lisible - dans la mesure où on ne le mémorise pas nous-mêmes - un calendrier (la monnaie également), doit devenir visible, passer par le mode de l'immédiateté. De même que l'écriture - en tant que système graphique - rend le langage visible avant de le rendre lisible ou interprétable.

Il est par ailleurs intéressant de constater que les calendriers sont souvent accompagnés d'images, et que la monnaie - du moins sous sa forme de billets de banque ou de pièces - ne se présente pas uniquement en affichant sa valeur, mais décline toute une série de figures visuelles, souvent liées à des portraits d'hommes célèbres, ainsi que des graphismes divers (les "portraits nationaux" ont disparu avec les billets en euro, qui figurent quelques élements architecturaux, et la carte de l'Europe). Dans la mesure ou le mode de la causalité doit passer par l'autre, il s'accompagne pour ainsi dire naturellement d'une foule d'éléments figuratifs.